夢を追った若者が撮り続け、今と後世に残すための歴史の記録

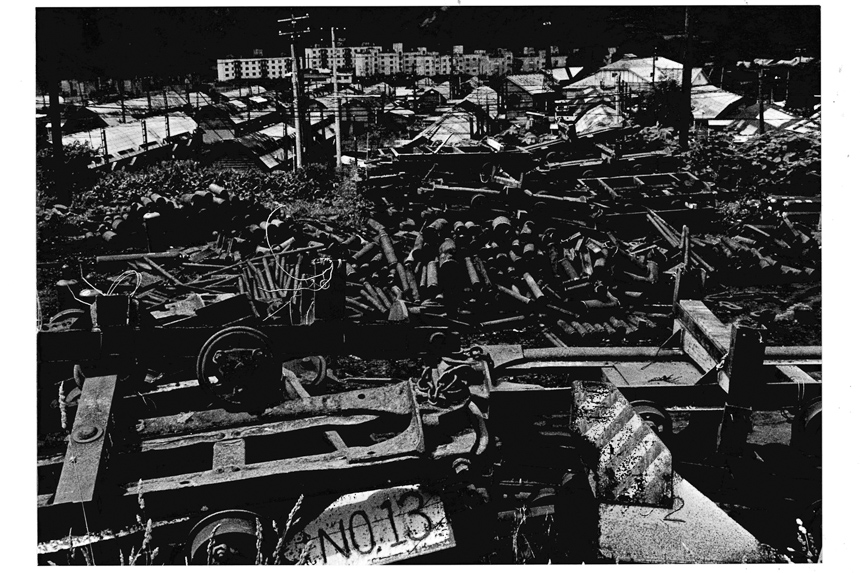

昭和48年、美唄市を支え一時代を築いてきた三菱美唄炭鉱が前年に閉山し、ピーク時には9万人を超えた人口も5万人を切り始め、衰微の一途をたどりつつありました。

今回の主役である斎藤正司さんは当時高校3年生。天体好きの斎藤青年は、この頃ある野望をもってファインダーを覗いていました。

今回、市内で唯一の社寺建築を手がける斎藤組に勤務する斎藤さんのご自宅にお邪魔して、以前から伺っていた炭山の写真についてご紹介します。

当時の生活や人々の表情、現在には決して再現できない貴重な風景は、まさにリアルであり、もう無くなってしまった時代。

美唄や炭山が多くあった空知、炭鉱という大きな時代、その炭鉱とともに生きた多くの人々を写真という媒体で撮り続けた斎藤さんは、いったいどんなことを思いシャッターを切ってきたのか。

実際に撮られた写真をお借りしてご紹介していきます。

天体大好き少年が大きく飛躍

18歳の時に写真クラブに入部した斎藤さんは、すぐに一目置かれるようになります。他の部員の写真とは違う“ある技術”が特化していたからです。

中学1年生の頃から天体写真を撮り始めた斎藤さんは、ゴミひとつ入らない綺麗な現像を徹底していたそうで「写真で星は白い点、そこにゴミが一つでも入ってしまうと台無しになってしまう、綺麗にゴミを除いた写真を当時から徹底して自分に対する教育として行っていました」と話します。

10代で徹底した“現像技術”を持っていた斎藤さんの写真は、構図などの技術的なことは抜きにしても注目を集めていました。

もともと建築家が夢だった斎藤さんですが、写真クラブ入部をきっかけに「写真家になりたい」と思うようになります。

しかし、厳格で宮大工の棟梁だった父は“写真”=“遊び”という考え方。カメラに時間やお金をつぎ込むことを良く思っておらず、フィルムや現像に係る費用はなるべく抑えていたそうです。

この頃から小規模のコンテストに応募するようになり、入賞しては郵便屋さんが現金封筒をもって賞金を届けてくれる、そんな事実を実は喜んでいた父は、本人には厳しく接し、他人には自慢していたそうです。

全国規模のコンテストに初めて応募することとなった「MINOLTA ミノルタ」(※現KONICA MINOLTA)が主催するコンテストに1点の応募で見事秀作三席を受賞、次に応募した際には秀作二席を獲得。ミノルタ社内でも話題を呼び、ミノルタによる機材提供などのバックアップが始まります。

我路の街で一通り撮り終えた夕暮れに、アスファルトの上でアゲハ蝶と遊ぶ猫が目に入りアスファルト上に寝そべってカメラを構えたそうで「いつも写真を撮るときは、イイと思ったときにフィルムがないということが無いよう一枚最後に残しておく。36枚撮りフィルム最後の一枚で撮った写真だよ。今のデジタルならすぐ撮れちゃう写真だけどね。」と教えていただきました。

そして月刊誌アサヒカメラのアサヒカメラ・コンテストに入選し全国、年度賞2位を獲得し、代表作としてこの炭山線の作品が選ばれ、アサヒカメラ誌上最年少の19歳の受賞。このことをきっかけに、東京に招待され、ここから本格的なプロの写真家として活動が始まります。

家業である斎藤組も大変に忙しく、現代表のお兄さんが奈良・薬師寺西塔(三重塔)再建に修行もかねて出払っており、棟梁の父を手伝いながら朝日新聞のカメラマンとして声がかかると取材に足を運ぶ、まさに二足の草鞋で写真を続けていきました。

炭鉱と街と人々に魅了された

20歳代は、当時知り合った後の奥様にアシスタントをしてもらいながら写真を撮り続け、31歳になったころ個展を開きたいと東京の知り合いに連絡を取り、アマチュアからプロまでが応募する公募制の写真展「NIKON SALON」に初めて応募。

厳たる審査を見事に通り、念願の個展を東京銀座で開催します。

個展のタイトルは“炭山通り”

10代の頃から通っていた炭鉱町にいつの頃からかのめり込んでいったと話す斎藤さんは炭鉱町を“100年前のパリ”と表現。

「炭鉱の町を別の街に置き換えると、当時の炭鉱の街並みやそこで暮らす人たちが今まで勉強してきたパリの写真にすごく類似していた。初めて海外になんかに行くと、みんな何かしらの感動があると思いますが、同じ感動を炭鉱町に感じたんです。」

舗装されていない道に、石炭の灰汁を撒いてほこりが立っている。そんな場所で遊ぶ子供や井戸端会議をしているお母さんたち、家先でトランペット吹く親父など、どこか共通点があるように思います。

当時NIKON SALONの事務局長をしていた写真家 三木淳氏に「炭鉱といえば写真を見る前から黒い顔が思い浮かぶ。斎藤君の写真にはそういった顔が全く出てこない。それでこれだけ炭鉱を表現することは難しい。この写真は今後必ず貴重なものになる」と評されたそうで、実際に今となっては、炭鉱の記録や写真は多く残っているが、斎藤さんが撮る写真のような暮らしや人たちの表情はなかなか見ることができなくなっています。

正直に向き合って撮り続けた

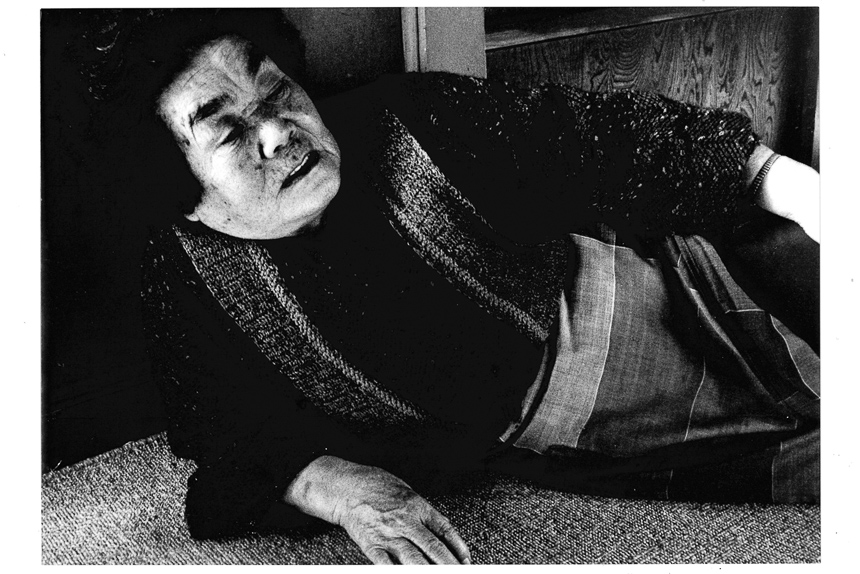

ある写真のエピソードに、写真が嫌いなおばあさんの話がありました。

100m先でも姿が見えると来ないでとジェスチャーをするほど写真に撮られたくないおばあさんは、体はごつくてとてもパワフル。そんなおばあさんに魅力を感じた斎藤さんは何としても撮ってみたいと、シャッター音の小さいカメラを購入。カメラを首から下げたまま目測でピントを合わせて撮ったと言います。

その一枚がこちら

布地まで映る素晴らしい写真。

続いてこちらの写真をご覧になり何を思うでしょうか。

家の庭にたくさん花が咲いていて綺麗だなと多くの人たちが考えると思います。

ですがこの写真に映っているのは“菊の花”、炭鉱町には菊がたくさん植えられていたと斎藤さんが教えてくれました。

「汚くて黒い建物に白や黄色の菊の花がとても映える、しかも一本二本ではなくたくさん植えられていた。しかし、その背景には、炭鉱事故で亡くした祖父や夫、兄弟などに綺麗で新鮮な花を常に仏壇へ添えてあげることだった。」

一枚の写真から学ばされる当時のリアルや物語が、本当に貴重で感心させられてしまうものばかり。

「写真ってある意味嘘もつく。すごく楽なのに苦しく見せたり、本当は裕福なのに貧しく見せたり、写真というのはとても難しいもの。背景やいろんなことを意識しながら、正直に向き合って撮り続けました。」

この写真のエピソードは、雨の日、子どもを背負った母親と、弟か妹を背負った娘の写真。

ボロボロの傘を母親と兄弟に差してあげようと娘が走って駆け寄ってくる。

母親は写真に撮られているし、人前でボロボロの傘が恥ずかしく、娘にしまいなさいと話しています。

写真一枚から膨らむ想像と、その場で目にした物語が決して特別ではないけれど、どこか郷愁と美しさが伝わってくる写真でした。

斎藤さんは、生で見ていて感動しシャッターを切った、「これだけで一時間ドラマくらいの内容があるでしょう」と話します。

一枚一枚の思い出や状況を事細かく記憶している斎藤さん。10代の頃から一枚にかけていたという“集中力”と当時の“本気”がひしひしと伝わってきました。

絶対に再現できない場面を残せたこと

現在、炭鉱遺産として空知を中心に美唄市にも残されていますが、施設や集落・当時の器具などのほとんどは残っていません。

「絶対に再現できない場面をこうして残せたことは本当に良かったと思う、炭鉱時代に日常で使われていた様式を後世に残すための歴史の記録、それが写真です。」

こう話す斎藤さんはこれまで、中学生の頃から続ける天体写真を今なお続けており、宮古島に観測所を作ったり、自宅にも望遠鏡ドームや発見した小惑星にご自身の名前があるほど。

他にも、数年前に発足した“Team 桜森”の副理事長を務め、美唄を桜の森にしたいと立ち上がり活動されています。

今回、天体のお話や桜森のお話も伺おうと思っていたのですが、写真と炭鉱のお話を伺い、まずはこの話だけで記事にしようと考えました。

また、機会を作りどこかでご紹介できたらと思っています。

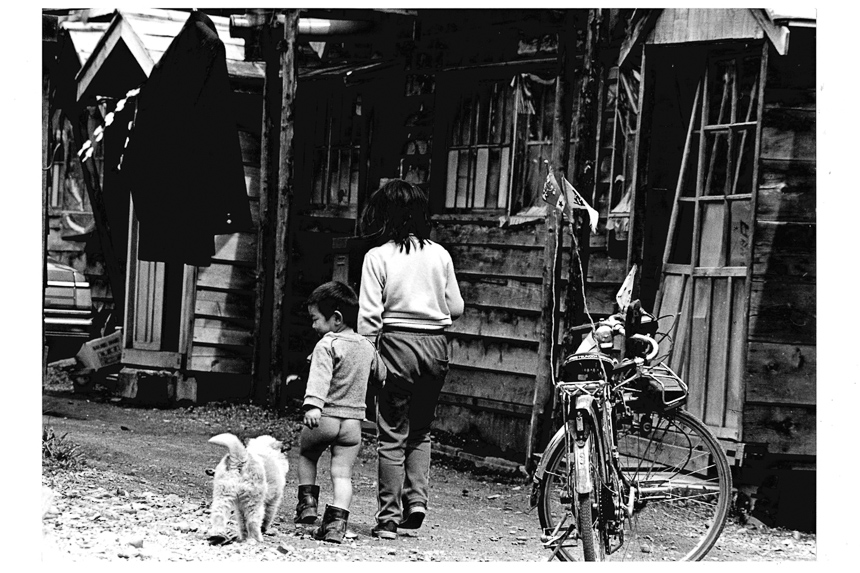

最後にとても印象に残っ写真をご紹介します。

炭鉱町の砂利道を歩く兄弟。お姉ちゃんは写真に照れて顔を見せないのに対し、弟はズボンもパンツも履かず堂々と歩いています。

そこへ後方から飼っている犬なのか、兄弟に歩み寄った時の一枚。

見ているだけで心が温まり、笑みがこぼれてしまう。きっとシャッターを切った斎藤さん本人も笑顔だったのではないでしょうか。

≪ Profile ≫

≪ Profile ≫

斎藤正司(64歳)

北海道デザイナー学院写真科卒業

’76年、アサヒカメラ賞受賞

’80年、写真集「拓北」を出版